我幼时便喜欢涂抹,可惜上天吝啬,未肯在笔端多藏些灵气。迫于讨生活,1978年,我涉足医学,学医,行医四十多年,到退休时,我婉拒留用,一心一意奔向常州老年大学的国画课堂,我想用有限时间,圆被遗忘的梦。尽管儿时的绘画心愿早被岁月风干,如今又因我的倔犟重新润湿。

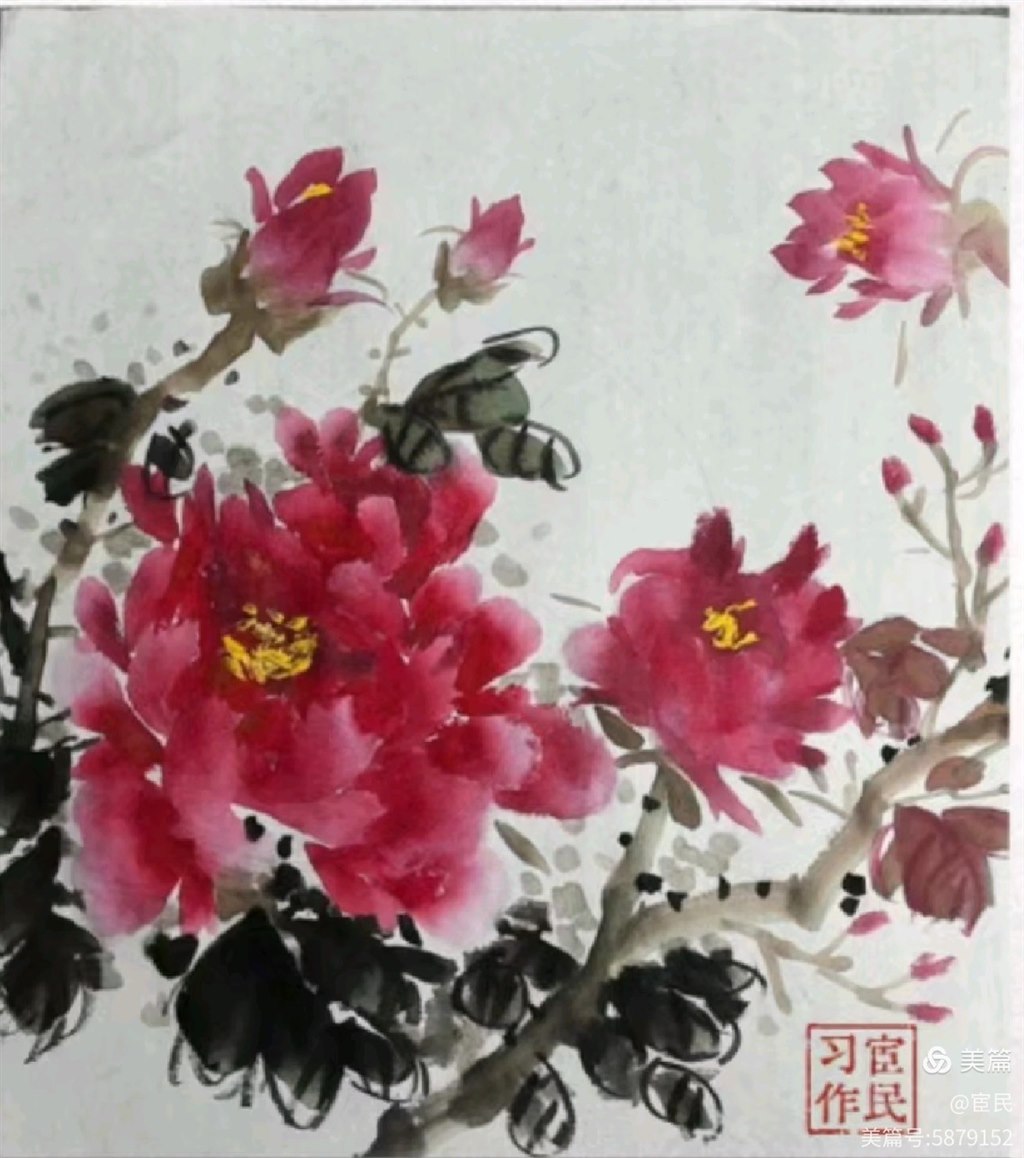

初次铺开生宣的那一刻,墨香混着窗外的桂花香漫进脑海,这才知道握手术刀的手未必握得住兼毫毛笔。笔尖在宣纸上总是不听使唤,该提按的地方泄了气,该转折的地方打了滑。看着同班师兄师姐们笔下灵动的月季花,我画的紫藤倒像一堆纠缠的输液管。师兄师姐们谈笑风生,笔走游龙,怡然自得。唯我如临深渊,屏息凝神,手腕依旧不听大脑指挥。

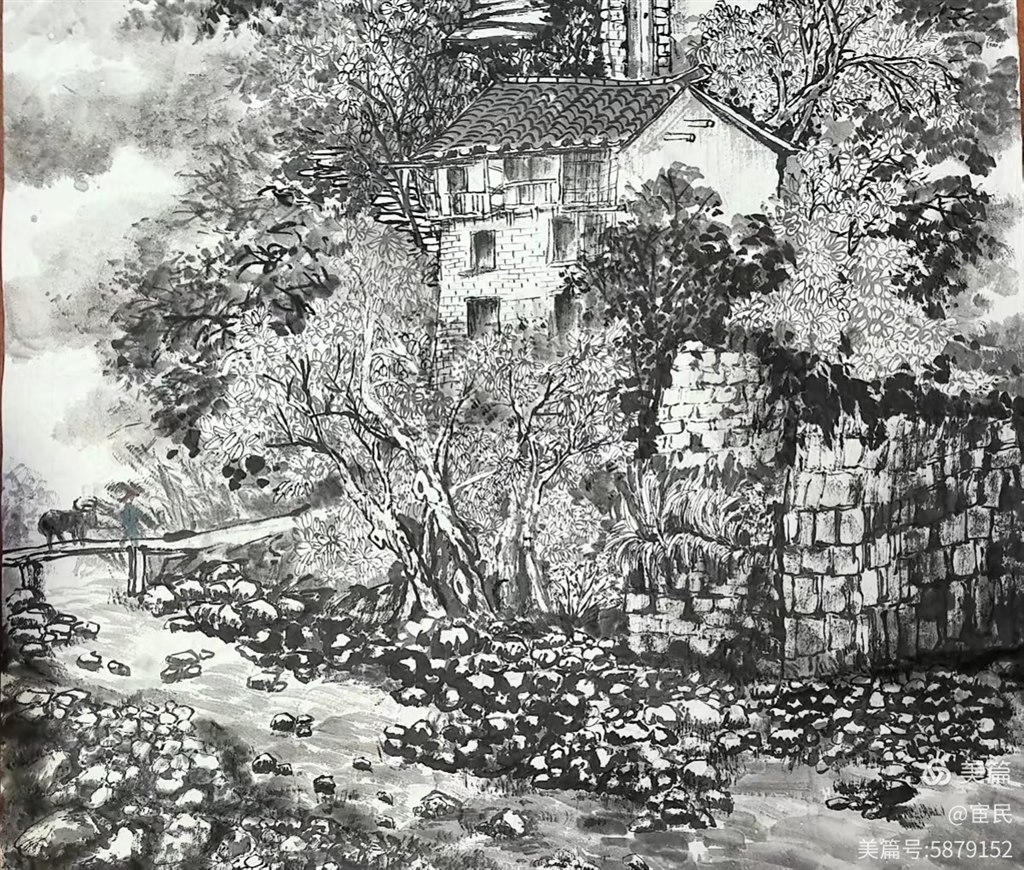

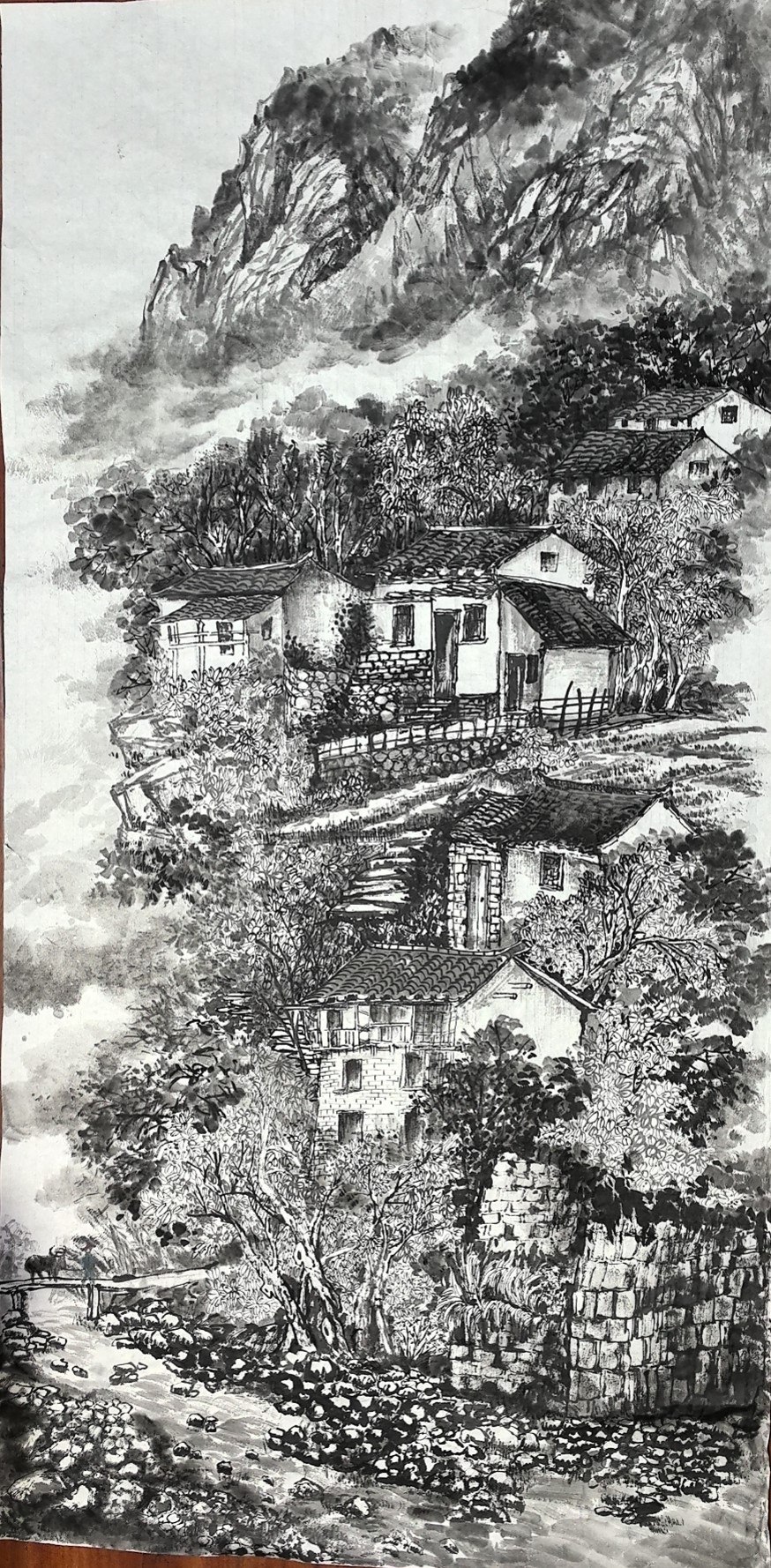

记得首次跟着赵丹老师学山水画,山形被我画得歪歪扭扭,水墨晕染成一片混沌,简单粗暴的线条倒像是急诊室里抢救无效的心电图,整幅画面竟然不如“儿童画”。技法于我,竟成了一道难以逾越的关隘。

一气之下,我把当年啃砖头厚的医学教科书的劲头拿了出来。快七十岁的老人,这那是在玩画,分明就是傻傻在玩命。

我遵循老师要“多画”的教导。每天早早坐在画室前,先练两个小时的中锋线条,再练老师布置的作业。我知道,学习一定要有方法,我除了上课认真听讲做笔记,我还把山水画中的山石,瀑布,树丛,溪流,云雾,点景等基本元素统统拆解,再一一化解;我把大任务拆分成小目标;每周找出自己的薄弱环节,并挨个总结出来;近视镜换成了老花镜,老花镜戴久了压得鼻梁生疼,就换副度数更深的;腰椎间盘突出压迫神经时,就用腹带绑起来;天冷时,冻僵的手用取暖器吹吹,接着继续练。谢绝一切社交,感觉比当年值夜班还熬人。

术不近仙,不可为医。到了老年大学,这种思维反而成最难突破的刻板思维定式。医生习惯精准的毫厘之间,画起花鸟来总忍不住丈量比例,结果画出来的鸟像标本,花卉像模型。老师说我画的写意荷花“太讲规矩,缺了灵气”。我便与老师同学一道去东坡公园,去黄桥古村写生。渐渐懂得水墨留白里藏着的生机,那天画的荷叶终于有了风动的意趣。

老师常在我耳边絮叨“墨韵”,起初,我懵懂地以为不过是墨汁在宣纸上洇开的痕迹;至于“气韵生动”,更是一头雾水,不知所云。后来才渐渐悟透。这些玄妙的词眼,归根结底,不过是要求画作“好看”,要耐看,要有生命力。为了这份“好看”,作画时便需处处用心:造型务必精准,透视关系要合理,明暗处理需得当。更要懂得经营对比之美:虚实相生,大小相映;墨色讲究浓淡干湿;层次追求深浅变化,最终达到山水画大气磅礴,花鸟画则透出灵动的生机。

再看老师示范,老师笔下枯藤虬结,墨色苍茫,那枝条的盘曲顿挫间,竟似凝聚了风霜的筋骨,蕴含了岁月无尽的回响。徐思齐老师道:“笔笔是写,写的是胸中意气。”

我豁然开悟。

在时间上,老者习画确实比不过孩童学画。人这辈子,谁都不容易。前半生,人生最出彩的年华,我们已在养家糊口的“使命必达”中不负韶华。后半程,依然要“不忘初心”。我从小看着《南征北战》长大,每当听见“凤凰山总攻开始了”就会热血沸腾。如今,晚年学画何惧之有,纵有豺狼虎豹挡道,那也要狭路亮剑,倒在热爱的绘画面前不丢人。万一,真能从零基础的重重包围圈中杀出一条血路,那是何等快意人生。况且,老年学画有其独特优势之处,我们既有优越的学习环境,又有无私付出的老师。我们有岁月沉淀的厚重,又得以卸下功利之负,以纯净之心亲近艺术。当我们将对生命沧桑的体悟、对新时代气象的感知融入笔端,便是在为千年水墨注入当下温度与呼吸。

老师语重心长地告诫我:“老年人学画,首要之事,在于扪心自问,要常自我反省,自己究竟想画什么?意在表现何物?心底珍藏的美好是什么?眼前触动的美又在何处?切勿只顾埋头挥毫,定要时时抬头看路。方向比埋头苦行更为紧要。这种“方向校准 、文化根基 、有效指导”的教学模式确实是我们老年人的学画指南。

夕阳透过窗棂,在宣纸上投下暖黄的光斑。如今在水墨间耕耘,还处在种子刚发芽阶段的我,依旧手不听使唤,依旧画得缓慢,依旧带着笨拙,但在这一笔一画的“挪与爬”里,把儿时未竟心愿,慢慢铺展成了晚年最温润的风景。

(书画系 宦民)

账号登录

账号登录