冯仲云,曾耳闻,但没有三杰那样如雷贯耳。课堂上听张浩典老师详细讲解,冯仲云从清华学子到抗日名将的历程,不免为自己以往的孤闻寡陋而羞愧。

5月24号,初夏的一个下午,张浩典老师带队,去远离市区的冯仲云教育基地。那是需乘坐几十站的公交车的横林镇的张村。冯仲云教育基地坐落在公路旁小河边,纯白的一个建筑,且毗邻冯仲云小学。

大家怀着崇敬的心情踏入冯仲云教育基地。一楼大厅正中是冯仲云的塑像,他左手握拳右手握枪,眼镜下坚毅的眼神凝视远方。在这里,冯仲云革命的一生拉开了序幕。

1908年,冯仲云出生在江南水乡的古运河畔,横林镇余巷村,从小父母就教育他要好好读书,争取以后能够为国家做一些贡献。凭借着极高的天赋和刻苦的努力,1923年冯仲云顺利考入了私立蕙兰中学。多年的新式教育让报国的种子在他身上牢牢地扎下了根。1926年,他成功考入了清华大学数学系,并且成为鼎鼎大名的熊庆来教授的第一个研究生。他的老师是这样评价他的,假如他不是投身到抗日战争中去,他就是我们中国的冯·诺依曼(现代电子计算机之父)。在清华大学求学期间,冯仲云毅然加入中国共产党,从此开始走上求索真理,追求崇高信仰,谋求民族复兴的光辉征途。

基地以冯仲云将军的人生阶段为节点设展,分设“明初心·求索真理”等等几个展厅。每亇展厅图文声响并茂,让人回味无穷。随着场景的变换,我们仿佛穿越时空,置身白山黑水间。展厅布置逼真,行走在软绵的“白雪”上,白桦树及木屋顶均呈现北国的隆冬,仿佛身临其境。在险恶的环境中,冯仲云的革命理想和革命事业始终坚定不移,对党的忠贞永不变,他将自己璀璨的青春都奉献给了严寒的北国,为了东北人民。新中国成立后,冯仲云历任松江省人民政府主席兼哈尔滨工业大学校长,北京图书馆馆长,水利部副部长等。在任期间,他在水利方面不断研究,为新中国的水利事业作出重大贡献。

纵观他革命的一生,儒将忠魂非他莫属啊。

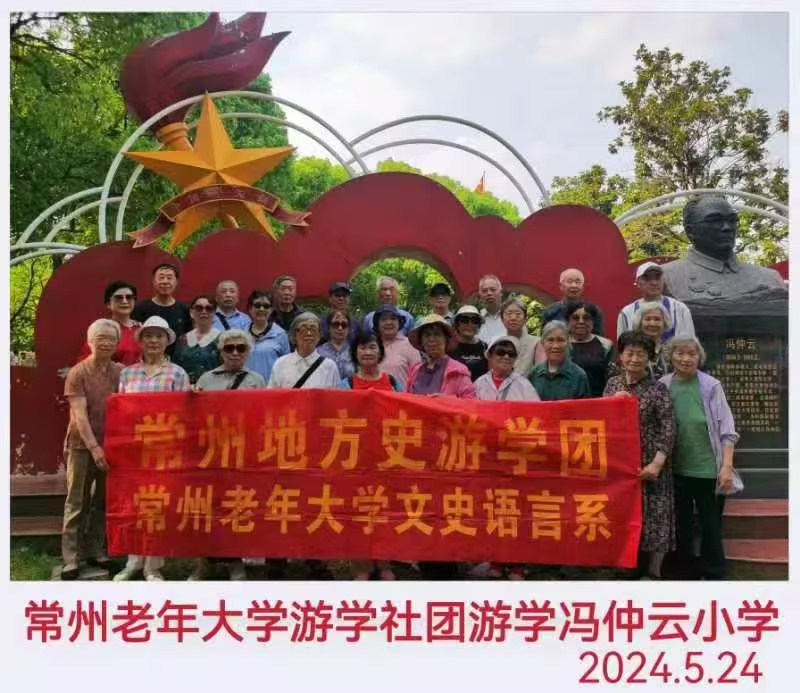

原名横林中心小学始建于2000年,2021年更名为冯仲云小学。而横林中心小学的前身为余巷小学,余巷是冯仲云的故乡,他的启蒙就是余巷小学。这幢楼命名为仲云楼。校园里有一半身冯仲云塑像。如今他又回到母校,陪伴着一届又一届的学生。绿阴环抱的操场上,学生在自由运动,或跑步或打球……

冯仲云小学的许老师热情接待了我们。她告诉我们:近年来,学校大力开展红色教育,充分利用东北抗联名将冯仲云这一红色教育资源,在校园环境布置、红色活动开展、红色校本课程开发与使用等方面发力,使学校逐步形成了红色文化薪火相传的办学特色。还有些细微处学校都做得尽善尽美,譬如这些行道树上都佈置了圆纸环,上面任由学生随意写寄语。许老师还带我们去参观了学校的名人廊。常州从古到今的名人均有展示在廊内。学生们把这些名人当作典范,每时每刻激励自己好好学习努力进取。

这天,从冯仲云教育基地到冯仲云小学,眼到之处我们细细品味,耳闻之时我们感慨万千。从江南水乡到寒冷北国,先辈冯仲云不懈地坚持了十八年,为了什么?为了人民为了国家,冯仲云坚守自己的信仰直至胜利。

(文史语言系 钱毓)

账号登录

账号登录