孙志德,老年大学文史语言一名普通的学员,在人群里一眼看去平凡而又不起眼,然而,他身上所散发的个人魅力,却似一颗明珠熠熠生辉。他,身材壮实,皮肤黝黑,大而有神的眼睛,总是散发着温厚、善解人意的神韵,举手投足温文尔雅,无不流露着独特的艺术气质;他,名如其人,不仅志趣广泛,且作为“南山小根艺”非物资文化项目及传承人,成绩斐然。他,德才兼备,热心公益,长期关注贫困山区困难家庭的生活疾苦,关爱家庭贫困品学兼优的青少年学生的成长,他的无私善举令人赞叹。

作为中国摄影家协会会员,孙志德对摄影艺术有着浓厚的兴趣,为了拍到景色秀丽的湖光山色、民俗民风以及人文景观,他每年总会抽出时间,带着摄影器材,万里踏足山水之间,拍出许多精美的图片,他的许多摄影作品获得国家及国际大奖,其中他的代表作《跳幡神》2017年荣获《第十届国际民俗摄影“人类贡献奖”年赛》。在多次的全国各地摄影采风过程中,他对曾经去过的贵州山区少数民族的民俗民风情有独钟,对当地淳朴好客的乡情良善印象深刻。他总是念念不忘在贵州少数民族地区的艺术采风途中,每当饥渴难耐,大山里又很难遇到销售饮品食物的小店,便试着走进路过的山里少数民族家中讨碗水喝,不仅得到了主人热情款待,遇到饭点更是常常被热情挽留,邀请他与家人共同进餐,虽然粗茶淡饭,但他深深被乡亲们的慷慨和热情所感动。那时居住在山里的少数民族由于交通和信息的闭塞,生活还很艰苦,常常缺衣少食。他看到山里少数民族家庭贫困的生活境况被深深的触动心生恻隐,内心萌发了想做点什么来帮助他们的想法,并很快付诸行动寻找机会向有关部门表达自己的愿望。

2014年12月,因工作关系,偶然与来本工作单位挂职锻炼的贵州贫困县的一名干部相识,在与其交谈中,孙志德谈起了自己想资助贵州山区贫困家庭学习成绩优秀的初中一年级学生直至其大学毕业的初衷,并希望得到贵州同行帮助,以达成自己的心愿。他的想法得到了贵州同行的赞赏和鼎力支持,很快为他首次联系到了贵州省安顺市宋旗镇宋旗中学一名初中一年级学生的资助对象,从此一发不可收拾,至今为止,他个人已经持续9年资助6名家庭贫困的优秀学子。目前,其中一名被资助的学生已是中国海洋学院本科化学专业二年级的学生。

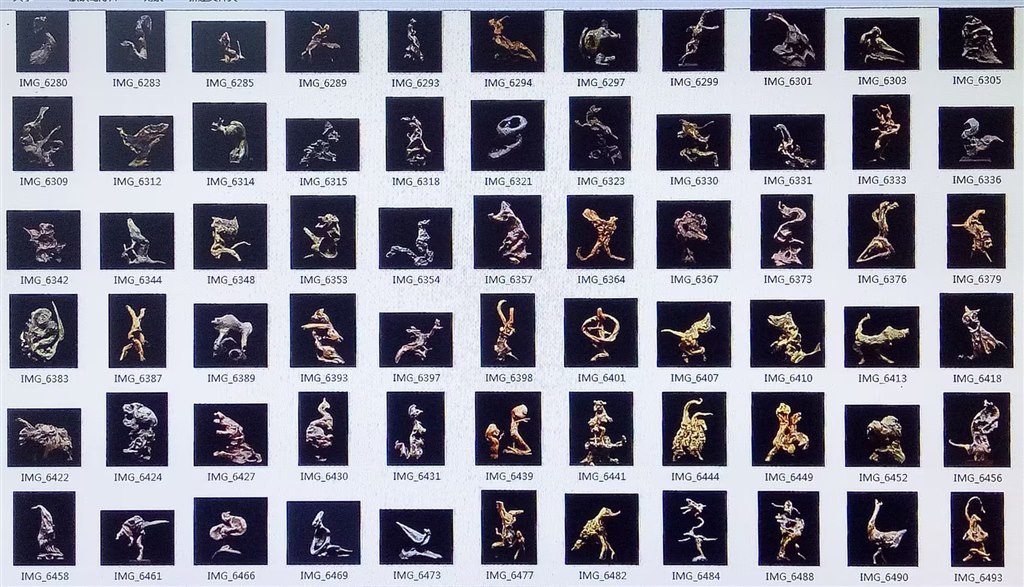

孙志德不仅在摄影艺术上成绩显著,在“根艺”创作上也是造诣颇深。他不仅是中国摄影家协会会员,还是中国根艺美术协会会员以及“南山小根艺”非物资文化项目及传承人。在孙志德的工作室的展台上展示了百余件形态各异,栩栩如生的根艺和奇石作品。作品中,有的像恋爱中的情人缠绵悱恻;有的像寿星老者睿智慈祥;有的则像极了长颈鹿、小兔子、蛇等灵动可爱的小动物,令人流连忘返。因为是小根艺,根艺作品大都不是很高大,其中大的约70公分左右,小的仅约十几公分。最值得孙志德骄傲的是,所有根艺作品所需的天然树根原材从未花过一分钱,均是他每年外出摄影采风时,靠捡拾、索要收集而来的。

所谓“小根艺”就是取材于天然小型树根,在不改变其天然形态,无需深雕细琢,只是对树根进行随型打磨,简单修剪而成的精美艺术品。

每次走进大山,孙志德除了将眼前的美景尽收镜头,还像一个拾荒者,时刻注意自己的脚下,搜寻和捡拾自己心仪的树根。而如何从这些随处丢弃,且透过这些表面没有丝毫美感,无人问津,无人能识的小小树根看到它的艺术价值的,孙志德总是以其独到的敏锐观察力,慧眼识珠去发现,去挖掘。每次路过或走进住在大山里的少数民族家庭时,孙志德目光总是不由自主的落在主人家门口的柴垛上,炬眼如柱扫视着每一根柴火,每当看到一枝中意的树根,便不由自主的心跳加速,小心翼翼的既想向主人讨要,又怕主人漫天要价,与宝贝失之交臂。然而,每当主人不计得失,慷慨相赠时,常常令孙志德喜出望外,如获至宝,并一次次被大山里淳朴的民风所感动,更一次次坚定了想为这里的贫困家庭做点实事的公益之心。

2014年12月至今,孙志德个人已连续9年向生活在贫困家庭的6名品学兼优的学生捐资助学,且资助均从初中一年级直至大学毕业,目前捐资助学仍在持续当中。同时,他还不定期多次向贵州大山里少数民族地区的学校捐助物资等。九年间,在孙志德的带动下,又有36人自愿加入他的公益团队,至今,已捐助贵州少数民族贫困学生38人,捐助资金近10万元人民币(其中孙志德个人捐资近4万元人民币)他们薪火相传,延续着美丽的贵州大山各民族淳朴乡情与常州公益人涓涓盛情双向奔赴的美好前景。正是:“相机为伴彩云间,七色华光映苗乡。公益熠熠结同心,双向奔赴艺术情。”

目前,孙志德是常州老年大学网络有声主播班的一名学员,他多才多艺兴趣广泛,吹拉弹唱及书法也样样在行,在我市许多的演出舞台都活跃着他的身影。

(文史语言系 丁忠慧)

账号登录

账号登录