言子牌坊读楹联

言子(前506-前443年),名偃,字子游,又称叔氏,常熟人。春秋时孔子三千弟子中唯一的南方人。后人所以称他为"言子",是出于对他的尊敬。言偃出生于吴地,成年后到鲁国就学于孔子,从言偃比孔子年轻四十五岁来看,他当是孔子晚年的学生。孔子有弟子三千,贤人七十二,言偃即为七十二贤人之一。擅文学(指历史文献),曾任鲁国武城宰,阐扬孔子学说,用礼乐教育士民,境内到处有弦歌之声,为孔子所称赞。

孔子授徒,设有德行、政事、言语、文学等"专业"。这些"专业"中有优秀学生十名,后人称为"十哲"他们分别为:德 行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政 事:冉有、季路;文学:子游、子夏。因言偃名列第九,故后人又称为"十哲人中第九人"。又因言偃为孔子学生中唯一的南方人,所以又被称为"北学中国,南方一人"和 "南方夫子"。

在北 门大街旁言子墓道前,立有乾隆三十二年(1767年)由言子裔孙、翰林院世袭五经博士言如保等建造的“言子墓道”坊牌,坊明间匾额正面.背面都傳刻有“言子墓道” 4个笔力雄健的楷书大字。两根中柱正 面镌刻有一副楹联,上联是“旧庐墨井文孙守”,下联是“高垅虞峰古树森”。联中“旧庐”是 指言子的故居;“墨井”是指言子故居中的一 口言子汲水磨墨的古井;“文孙守”意思是说言 子的子孙后代继承和恪守言子的教诲和传统;“高垅虞峰”是指虞山顶上言子高大的墓冢。

杨企南学员不解“文孙”一词。“文”者,文学也。文学之古义,乃古代文献经典,也指古代教育的一门学科。在对联中,文孙,指精通文献经典的子孙。很确切地说明是言偃的后代。从讲究对仗看,文孙对古树,皆偏正词组,动词+名词的结构。而子孙,乃并列结构。对起来,算宽对,欠工整也。

对月谭经亭下的玉兔石

沿后山麓西行,走近“对月谭经亭”,马上联想到“生公说法,顽石点头”的东晋高僧竺道生的神奇传说,南京有刘禹锡《生公讲堂》诗云:“生公说法鬼神听”;苏州有“千人石”生公说经处,姚承绪诗云:“上有苦禅僧,讲经万花堕。”难道月中嫦娥也来听讲吗?接着又看到右边有个水潭,水中映月也很美啊。细看不对了,此水名“罗汉潭”,不是嫦娥仙女下凡求法,是庙里的泥塑木雕移坐听经,又想“罗汉已成佛家,还来听什么经啊?”突然,有学员发现亭子前的石头上有字迹,细看,原来是“玉兔闻法”四个绿色字。再看石头,一头高一头低,模样像一只兔子。原来如此!摸摸玉兔,不是他处搬来的,是在山里生根出来的。古人真正聪明无比,从一块天然的像兔石,联想到玉兔,月亮,高僧筑亭讲经,所对的乃是玉石化成的神兔啊。有人问:“哪一个属兔子啊?”“我!我!”纷纷走近拍照留念,促成一件美事,留下一段佳话。古诗词创作,也要丰富的想象力。我虽不属卯字号,也乐意吟诗助兴:

从来顽石亦通仙,玉兔光临听法缘。

妙语经传花乱舞,千秋一只卧苍烟。

曾园里的红豆树

曾园约于光绪九年始建,到二十年(1894年)落成。主厅"归耕课曾赵园读庐"前院中"妙有"太湖石题刻有明确反映,其全文是:

"余营虚廓园,依虞山为胜,未尝有意致奇石,乃落成而是石适至,非所谓运自然之妙有者耶,即书'妙有'二字题其颠。石高丈许,绉、瘦、透三者咸备。光绪二十年十月初三日曾之撰并记,男朴书。"

曾朴(1872-1935年),字孟朴,笔名东亚病夫。是曾园的第二代主人。曾朴是我国近代著名文学家、法国文学翻译家,其名著《孽海花》为清末四大谴责小说之一,评价很高。曾园于民国初年,曾朴奉母居住时,拆去园西"梅花厅"后,建造了一座红墙青瓦的中西式楼房,俗称"红楼"。曾赵园紫藤廊桥本世纪三十年代初,著名建筑师童寯先生曾考察过曾园,其所著《江南园林志》记述:"虚廓居,在九万圩,本明钱岱小辋川故址。清光绪时,曾之撰凿池构屋,俗称曾园。近已有西式住宅夹杂其间,一部并改为茶肆矣。"书中并附有其手绘的虚廓居平面图。由图可看出当时园中沿池而筑的清风明月阁、邀月轩、君子长生室、虚廓村居正厅与池中九曲桥上不倚亭等主要建筑景点与假山尚存,且池北水面仍延伸达后门,惟后池昔有过的长堤桥亭已不存。

曾园风光旖旎,江南红豆树尤值得一看。

赵凤清学员吟诗道:

红豆咏

楼重路转水迷离,疑是“大观”斯处移。

试问眼前红豆树,累年多少寄相思。

注:园中生长着一颗迄今已360多年的红豆树。

此诗从“眼前红豆树”联想到唐代王维的脍炙人口的《相思》:“红豆生南国,秋来发几枝。劝君多采撷,此物最相思。”此乃诗之本意也。而我关心的却是明清易代时期的常熟红豆与钱、柳姻缘的一段佳话。下面摘录《红豆小史》中的几段文:

明末清初红豆诗的代表诗人是钱谦益。钱谦益《牧斋初学集》卷三十二《朱云子小集引》云:“人谓(唐)伯虎如李龟年流落江潭,红豆一曲,使人凄然掩泣。”可知牧斋早在明代时已熟谙李龟年唱红豆诗的故事。这是牧斋在明亡后创作红豆诗的资源储备。

钱注《江南逢李龟年》引《云溪友议》所记李龟年唱红豆诗的故事,其中引出“歌阕,合座莫不望南幸而惨然”这一细节,尤其原本作“望行幸”而钱注作“望南幸”,这一异文,值得读者留意。

钱牧斋精于目录版本之学,引《云溪友议》不至于不引当时善本,而引文字讹误之《稗海》本。牧斋精于历史地理之学,亦不会不辨地理方位,误以“望南幸”为是。尤要者,钱曾注谦益红豆诗两次所引《云溪友议》亦作“望行幸”,而钱曾为牧斋族孙,又为牧斋之学生,所学来自牧斋,钱曾引此书不误,牧斋亦必不误。

然则牧斋注杜,何以要作“望南幸”?

当身在江南的钱牧斋注杜甫《秋兴八首》“红豆”,注《江南逢李龟年》之时,正是永历政权延续明朝一线命脉于两广云南之日,亦正是牧斋心魂萦思永历政权之时。职此之故,钱注《江南逢李龟年》引《云溪友议》李龟年唱“红豆生南国”,“合座莫不望行幸而惨然”,而作“望南幸”,与其说是从不善之本之异文,不如说是有意改“望行幸”为“望南幸”,以寄托牧斋及其志同道合者莫不南望远在南国之永历政权的今事今情。

在《钱注杜诗》此条,红豆意象潜在地象征了明遗民的故国之思。

红豆诗云兴霞蔚。与钱谦益注杜中的红豆意象一样,在明末清初红豆诗中,红豆亦象征了明遗民的故国之思。 明末清初红豆诗,以钱谦益作品为最多、最佳。《牧斋有学集》,是钱谦益入清以后的诗文集。《牧斋有学集》一书中,包含《红豆诗初集》、《红豆诗二集》、《红豆诗三集》,其中往往一道红豆诗题,就有十首八首之多。

《牧斋有学集》卷四《辛卯春尽歌者王郎北游告别戏题十四绝句》第八首:

可是湖湘流落身,一声红豆也沾巾。

休将天宝凄凉曲,唱与长安筵上人。

钱曾注:

范摅《云溪友议》:“李龟年奔逐江潭,杜甫以诗赠之曰:‘岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。’龟年曾于湘中采访使筵上唱《红豆词》,合座莫不望行幸而凄然。”

辛卯为南明永历五年,即清顺治八年(1651年)。“一声红豆也沾巾”,这是牧斋诗第一次直接用李龟年唱“红豆生南国”,“合座莫不望行幸而惨然”的古典,隐喻自己以及志同道合者心向南明的今典。

《牧斋有学集》卷十《红豆二集·后秋兴八首·八月初十日小舟夜渡惜别而作》第八首:

临分执手语逶迤,白水旌心视此陂。 一别正思红豆子,双栖终向碧梧枝。

盘周四角言难罄,局定中心誓不移。 趣觐两宫应慰劳,纱灯影里泪先垂。

永历十三年即顺治十六年(1659年),郑成功率水师入长江进攻南京,钱谦益将与水师随行时,特作此诗慰别其妻河东君柳如是。柳如是不仅全力支持钱谦益投身反清复明运动,自己亦积极从事反清复明运动,如南明隆武二年即清顺治三年(1646年)亲至海上犒劳黄毓祺义师,永历八年即顺治十一年(1654年)尽橐捐资助饷姚志卓义军。牧斋《后秋兴八首》第四首:“闺阁心悬海宇棋,每于方罫系欢悲。”能写出这位女爱国志士的品格。钱柳夫妇爱情的根基,正是反清复明之共同志事。

“一别正思红豆子,双栖终向碧梧枝”,是用王维诗、李龟年故事及杜甫诗的古典,隐喻自己对柳如是的别后相思和夫妇双方共同的故国之思(上句),以及夫妇双方对于反清复明事业的必胜信心(下句)。红豆意象成为钱柳夫妇爱情与爱国两重相思的精诚凝聚之象征。钱诗此二句,可说是明末清初红豆诗的经典之句。

柳如是题红豆山庄望海楼联云:“日毂行天沦左界,地机激水卷东溟。”上联隐喻明朝亡于满洲,下联隐喻郑成功兴起复明运动。其爱国志向,有如精卫之志,不可磨灭。柳如是联语,可以媲美牧斋红豆诗。

永历十五年即顺治十八年(1661年)五月,牧斋家园江苏常熟白茆港红豆山庄的红豆树开花,九月,结红豆子一颗。这是二十年来红豆山庄的红豆树第一次开花结子。在钱柳心目中,二十年来红豆树第一次开花结子,真是老天对满怀红豆相思之人的回报。九月,正是牧斋八十生日。如《柳如是别传》第五章云:“河东君于牧斋生日,特令童探枝得红豆一颗以为寿,盖寓红豆相思之意,殊非寻常寿礼可比。”这红豆相思,原来是爱情与爱国赤诚凝聚的两重相思。五月和九月,牧斋及其志同道合者迎来了红豆诗的两次高潮。

今存作品,有钱谦益《遵王敕先共赋胎仙阁看红豆花诗,吟叹之馀,走笔属和八首》、《红豆树二十年复花,九月贱降时,结子才一颗,河东君遣童探枝得之。老夫欲不夸为己瑞,其可得乎?重赋十绝句,示遵王,更乞同人和之》,陆贻典《红豆花诗和韵》、《东涧先生村庄红豆树二十年复花,时当季秋,结子一颗,适八十悬弧之月,有诗纪事,奉和十首》,冯班《和牧翁红豆花诗八首》,钱曾《红豆树二十年不花,今年夏五忽放数枝,牧翁先生折供胎仙阁,邀余同赏,饮以仙酒,酒酣命赋诗,援笔作断句八首》、《奉和红豆诗十首》,以及方文《红豆诗》八首。

《牧斋有学集》卷十一《红豆三集·遵王敕先共赋胎仙阁看红豆花诗,吟叹之馀,走笔属和八首》第四首:

红豆春深放几枝,花神作意洗妆迟。

应知二十年渲染,只待催花数首诗。

后两句,咏叹红豆树二十年不花、二十年酝酿,只待今日之红豆花开、红豆诗成。言外之意,是遗民故国之思、爱国之心,历久不渝,能感动天地。

第六首:

金尊檀板落花天,乐府新翻红豆篇。

取次江南好风景,莫敎肠断李龟年。

“金尊檀板落花天”,“取次江南好风景”,用李龟年唱红豆诗故事,及杜甫《江南逢李龟年》之古典,指百花飘零、红豆花开之今典。“乐府新翻红豆篇”,“莫敎肠断李龟年”,则是反用李龟年唱红豆诗,合座莫不望行幸而惨然的古典,言今日之新红豆故事,不同于昔日之旧红豆故事,今日之主人公乃满怀信心,不同于昔日之主人公肠断而已。言外之意,是深信反清复明之大业必定成功。

《牧斋有学集》卷十一《红豆三集·红豆树二十年复花,九月贱降时,结子才一颗,河东君遣童探枝得之。老夫欲不夸为己瑞,其可得乎?重赋十绝句,示遵王,更乞同人和之》第一首:

院落秋风正飒然,一枝红豆报鲜妍。

夏梨弱枣寻常果,此物真堪荐寿筵。

秋风飒然,秋气肃杀,隐喻满洲之暴虐;一枝红豆,鲜妍夺目,象征遗民之心不死。河东君采来的这一颗红豆,殊非寻常果品可比,其中寄寓的红豆相思之深意,不仅是为牧翁祝寿,更是为南明祝寿也。

第三首:

秋来一颗寄相思,叶落深宫正此时。

舞辍歌移人正醉,停觞自唱右丞词。

“秋来一颗寄相思”,“停觞自唱右丞词”,用安史之乱后李龟年唱王维红豆诗,合座莫不望行幸而惨然的古典,暗指今日遗民面对这一颗红豆,思念明朝故国的今典。

第五首:

斋阁燃灯佛日开,丹霞绛雪压枝催。

便将红豆兴云供,坐看南荒地脉回。

“佛日”指南明。钱柳入清以后诗文中的“佛国”、“莲花国土”,往往字面指印度,借指王维红豆诗的“南国”,暗指南明或明朝。“佛日”,即佛国之日,借指王维红豆诗的“南国”之日,亦暗指南明。“佛日”之“日”,并射明朝之“明”,因为“明”字从“日”从“月”。钱柳诗文中,往往一个微言隐语,具有多重隐喻,寓意则只有一个:故国之思与复明之志。

此诗前二句,言南国日暖而红豆花开,是用“红豆生南国”的古典,暗指永历兴起南方的今典。此处绾合佛日、红豆,便见巧思。后二句,言云物兴起,供奉这一颗红豆,诗人面对红豆,期待春从南国复苏大地。隐喻遗民馨香祷祝,期盼明朝自南方复兴。

第九首:

秋院萧晨香母微,疏窗佛日影辉辉。

莲花国土真无恙,一颗相思寄雪衣。

秋气萧条,香火稀微,而南国佛日,仍光辉照耀,隐喻明朝看似灭亡其实未亡,永历之正朔尚存也。“莲花国土”即佛国,“雪衣”代指岭南,皆暗指南明政权。莲花国土安然无恙,红豆一颗遥寄南方,隐喻遗民祝愿南明政权安然无恙,和对于南明之无穷相思。

康熙三年(1664年),钱柳夫妇相继去世。黄宗羲作《八哀诗·钱宗伯牧斋》哭之,诗中云:“红豆俄飘迷月路”。红豆相思,一时黯然飘零。

红艳艳的红豆,红豆象征的明遗民火焰般燃烧的爱国热情,实已进入历史之永恒。

面对着曾园里的江南红豆树,见其才发芽长叶,叶色淡绿。以前读《相思》“红豆生南国,春来发几枝。”现在才知道,春字乃秋字之误。春华秋实,当然是一般植物的生长规律。但,红豆树却是例外,要到秋天才开花结果。虽然未见红豆树花果繁茂景象,但其蕴涵的江南遗民反清复明的相思之情,却永远萦回在自己的心头。这也是常熟“古诗词游学之旅”方案之外的额外收获,能不乐乎?

一首纪游诗的诞生

这次“古诗词游学之旅”的教学活动,因为面对丰富多彩的文物古迹,观赏中有思考、有交流、有争鸣,很是激发大家的吟诗著文的兴味。赵凤清是其有代表性的一位学员。在翁同龢故居,他发现了别人不上眼的两块墓碑。很奇怪,墓碑不立于墓前,却埋在自家小园里,将近百年后才有幸出土问世。赵凤清从旅游中到旅游后,一直思考这个“稀罕”史事。他写出了一首纪游翁氏故居的诗,并写出一段长序。我很赞赏,现抄录如下:

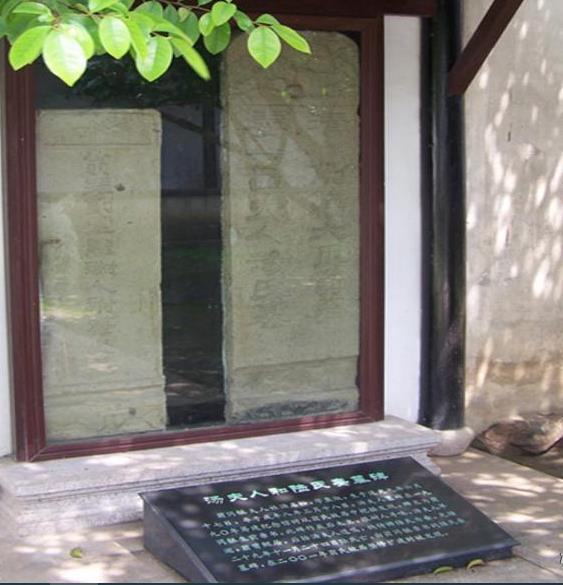

汤夫人及陆氏妾墓碑观后

1830年,翁同龢出生于官宦家庭,是晚清著名的政治家、书法家。26岁中状元,历任户部、工部尚书、军机大臣兼总理各国事务衙门大臣,先后为同治、光绪两代帝师,可谓荣耀至极矣。然金无足赤,事无十全。终其一生,有两件颇为令人遗憾之事,一是仕途方面,由于翁属“帝党”人物,于戊戌变法失败后,被慈禧太后革职回籍(1809年由宣统皇帝“平反”并谥号“文恭”);二是家庭方面,膝下无亲生子女。下面就后者进行略述。

翁同龢于19岁时和汤氏结为连理,汤夫人名松,字孟淑,长翁同龢一岁,浙江萧山人氏,其祖父汤金钊是林则徐得意门生,三朝为官。翁同龢之父翁心存即得到汤金钊的提拔,所以两家关系十分密切。婚后两人志趣相投,吟诗作画,齐眉举案,互敬互爱。但不幸的是,就在翁同龢中状元(1856年)的同时,汤夫人的祖父去世,汤夫人由此一病不起,再加上她没有给夫家留下后嗣,难免郁郁寡欢,竟于两年后(1858年)早逝。临终前抓住丈夫的手,嘱咐“为臣当忠,为子当孝”,并要翁同龢纳陆氏为妾。翁本无心再娶,无奈父兄遭难,家事繁多,遂于1860年纳妾陆氏。

陆氏生于1843年,卒于1904年初,和翁同龢一起生活了44年。翁对陆也是非常尊重爱护,这在翁的日记中有所表达,如“妾氏病暑久矣”、“妾氏昨夜寒热交作”、“延王医为妾氏诊,夜不寐也”等等。陆氏去世后,翁同龢为其写了《悼亡妾》致哀,其云:

恻恻空房举奠樽,搴帷尚觉药炉温。

一生所识无多字,九死方知不二门。

只辨真诚持内外,更无苦语恋儿孙。

墓图一角留残墨,地下犹寻陆氏昆。

陆氏去世后,翁同龢受其刺激,半年后也发病而亡,正应了“地下犹寻陆氏昆”之语。呜呼哀哉!

另外,在汤夫人和陆氏妾亡故后,翁同龢亲自为她们撰写了碑文,内容分别是“清削籍大臣翁君妻一品夫人汤氏墓”和“翁君副室陆淑人附葬之墓”。但是墓碑镌刻好后却一直没有立,直到1990年筹建翁同龢纪念馆时,汤夫人的墓碑被从翁氏故居中发掘出来,而陆氏妾的墓碑,到2001年翁氏故居扩建时才被发现。现在两块墓碑并排竖立在纪念馆东侧的亭子里,一大一小,大者为汤夫人碑,碑文为隶书阴文。

至于这两块墓碑未被翁家立起的缘由则颇耐人寻味。请注意汤夫人碑文中有“清削籍大臣”字样。一般说来,碑文中应列出褒扬类的冠冕,例如“XX尚书”、“军机大臣”,最起码也应是“XX状元”之类。笔者的推测是,翁家对翁同龢被革职一事自然耿耿于怀,总想以某种方式作“不平之鸣”,汤夫人碑便被选为载体,但在翁同龢去世(1904年)时,慈禧还当政(慈禧死于1908年),故翁家不敢立碑,以免遭不测之祸。换句话说,如果翁同龢在慈禧死后去世,则很可能就会把碑立起来。当然,这只是笔者妄测之语,历史也没有“如果”。究竟是什么原因,还待诸公解析。

为此,笔者赋小诗一首以誌:

文恭妻妾碑长短,

并立幽亭苔浸阶。

“削籍大臣”何所虑

却将心事土深埋。

(文史语言系颜正源)

账号登录

账号登录