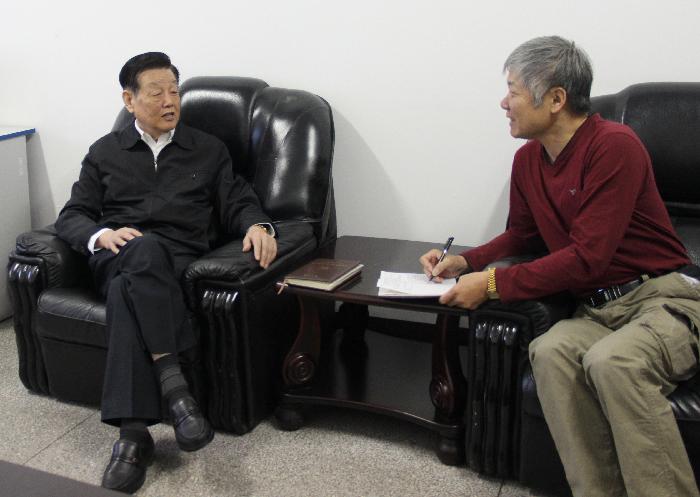

——名誉校长王如青访谈录

编者按:在庆祝常州老年大学成立三十周年前夕,《常州老年大学报》、《校园网》记者特地拜访老校长王如青,就学校的过去、现在和将来进行了深入访谈。王如青老校长饱含深情,娓娓道来,把我们的思绪一次又一次的带入那难忘的岁月。现将访谈录呈现报端,以飨读者。

记者:王校长,您作为老年大学的老校长,请您介绍一下老年大学的过去?

王如青: 市委、市政府早在1986年7月就以高瞻远瞩的战略眼光,敢于创新的务实气魄,创办了我市第一所老年学校—常州老年大学,并列为当年市委、市政府为民兴办的40件实事之一。从此,全市老年人有了一处继续学习、增长知识、结交朋友、娱乐健身的理想场所。迎着改革的大潮,沐浴着开放的雨露,如今,常州老年大学已走过了三十年的不平凡历程,取得了丰硕的成果。

记者:老年大学开办之初,困难一定很多吧?

王如青:确实如此。创办伊始,仅靠市财政下拨的1.5万元开办费起家,靠租借有关学校教室上课。全校师生发扬“抗大精神”,艰苦创业,勤俭办学,排忧克难,简易上马,学校先后搬迁四次,五易教学地点,直到搬入金秋大厦,才有了固定的办学场所。

记者:后来老年大学是如何发展壮大的?

王如青:2005年1月5日,市政府常务会议决定,在2006年市行政中心整体北移后,将市建设局办公用房整体划给老年大学使用,并形成《会议纪要》,下拨200万元资金,用作办公用房改造和教学设备购置。2007年3月5日,装饰一新的常州老年大学在健身路9号开学,从此学校的发展走上了快车道。2008年,市委、市政府针对“入学难”问题,在拆除原2号楼的基础上,新建主体7层局部3层的7046平方米新教学大楼。建成后校舍总面积达12522平方米,专用教室27个,通用教室13个,还有一个能容纳400人的大会场。另外,教学设施也有了很大改善。现有电脑132台、电钢琴42台、电子琴76台、古筝20台、视频11套等,全校无线网络全覆盖,基本实现了教学电教化、管理信息化;并根据专业设置,成立了书画、器乐、声乐戏曲、文史语言、舞蹈健身、家政保健和计算机等七个系。在编教职工达10人,外聘教师100多人,管理人员30多人。专业也从建校初的4个专业课程、6个班级、224名学员。发展到60多个专业课程、293个班级、10237名学员。三十年来累计毕结业5万余人,在中央电视台教育频道全场转播的教育部举办的“一生伴随我”教育成果汇报演出中,学校艺术团舞蹈队是全国唯一一支老年大学的参演队伍。表演的舞蹈《新康定情歌》博得了阵阵掌声。学校先后接待了美国、英国、俄罗斯、日本等20多个访华团的400多名外宾。30多次获得全国、省、市和有关部门的表彰,被评为“全国先进老年大学”、被授予首批“省级示范老年大学”。

记者:常州老年大学办学硕果累累,有哪些重要的经验?

王如青:有五方面的经验:一是充分认识老年教育的重要性。《老年人权益保障法》把老年教育纳入终身教育体系,习近平总书记也强调解决人口老龄化问题,必须满足老年人物质、精神、文化方面的需求,这是办好老年大学的首要前提。二是领导高度重视。常州老年大学三十年的光辉历程,无不体现市委、市政府的高度重视和关心支持,这是办好老年大学的关键。三是加强领导班子建设。只要有一个热心老龄事业、热爱熟悉老年教育、团结协作、创新务实的领导班子,就能领导老年大学不断取得新的成绩,这是办好老年大学的根本保证。四是坚持“以老为本”理念。尽可能满足老年人求知、求健、求乐需求和学乐为相结合的教育原则,给他们创造好的学习环境和条件,给他们更多的尊重和人文关怀,这是办好老年大学的出发点和落脚点。五是抓好师资队伍建设。教学质量的提高,教师是第一位的。这是办好老年大学的重要方面。

记者:常州老年大学在办学三十年的基础上,您对今后有何期待?

王如青:目前,常州老龄化进入快速发展阶段,2015年底,全市60岁以上老年人口达82.02万,占户籍总人口的22.02%。这就对老年教育提出更高的要求。展望未来,任重道远。我们必须从战略高度充分认识老年教育的重要性、紧迫性,以三十年校庆为契机,按照老年人的心理特征和老年教育的规律来办学,通过建立两级管理体制,使办学更加规范化、制度化,逐步建成一个多专业课程、多层次渠道、规模较大、办学质量较高的老年教育基地,争创全国示范老年大学。

账号登录

账号登录